wandern

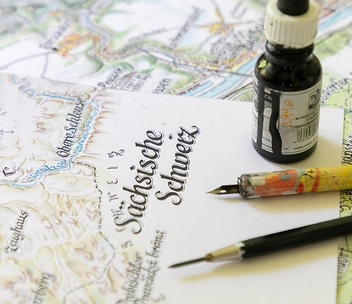

Wandern ist mehr als nur eine Freizeitaktivität. Es ist eine gelebte Leidenschaft, die verbindet. Die Faszination des Wanderns liegt in der unvergleichlichen Verbindung zur Natur. Schritt für Schritt entdecken wir neue Wege, Landschaften, atmen die frische Wald- und Bergluft und lassen den Alltag für einen Moment hinter uns. Wiesen, Wälder, malerische Flussufer oder eine Bergwanderung – entdecken Sie mit uns in Ihrem eigenen Tempo den Facettenreichtum deutscher Mittelgebirge und faszinierende Wanderwege in ganz Europa.

.png?width=250&height=250&fit=crop&format=webply)